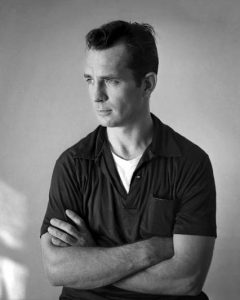

Jack Kerouac, né Jean-Louis Kérouac en 1922, à Lowell (Massachusetts), dans une famille d’origine canadienne-française, décédé en 1969 à St. Petersburg en Floride, est un écrivain et poète américain considéré comme l’un des plus influents du XXe siècle. Il est un pilier de la Beat Generation, mouvement littéraire qu’il a contribué à définir.

Jack Kerouac, né Jean-Louis Kérouac en 1922, à Lowell (Massachusetts), dans une famille d’origine canadienne-française, décédé en 1969 à St. Petersburg en Floride, est un écrivain et poète américain considéré comme l’un des plus influents du XXe siècle. Il est un pilier de la Beat Generation, mouvement littéraire qu’il a contribué à définir.

On lui a en effet attribué l’invention de l’expression « Beat Generation »1, inspirée selon ses dires par un terme afro-américain: beat dans le sens de « battre » — une génération pauvre, héritière de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale —, mais aussi dans le sens du rythme endiablé du bebop, ce jazz très rapide des années 1940-1950 qui fascinait l’auteur. Pour Kerouac, le terme beat référait également à la « béatitude », à une quête spirituelle, cette dimension trop souvent oubliée de sa quête et de celle de ses contemporains2.

« Voilà le Beat », écrit-il dans Sur les origines d’une génération:

« Vivez vos vies à fond. Non, aimez vos vies à fond. Quand ils viendront vous lapider, au moins vous ne serez pas dans une serre, vous n’aurez que votre peau transparente. »3

Sur la route: le rythme d’une génération

En 1954, Irvin Howe dénonçait le conformisme ambiant de l’après-guerre dans un texte polémique intitulé « This Age of Conformity ». Et pourtant, déjà dans les années 1950, le calme supposé hérité de la Seconde Guerre mondiale craquait de partout. Elvis Presley, James Dean, Marlon Brando: la figure du rebelle s’imposait déjà dans diverses productions culturelles américaines4. Et la littérature n’est pas en reste, notamment grâce à l’anticonformisme profond déployé par la Beat Generation qui se traduit en une fascination pour les marginaux, les fous, les excentriques, les itinérants, les junkies….

Deuxième roman de Kerouac, Sur la route s’est imposé dès sa publication en 1957 comme l’œuvre phare de ce mouvement littéraire. Il a été écrit en trois semaines sur un long rouleau de 37 m qui, inséré dans sa machine à écrire, permettait à l’auteur de ne pas changer de page et ainsi de conserver une grande spontanéité dans l’écriture, de développer un rythme effréné, rapide comme la baguette du batteur de jazz sur la cymbale.

« À cette époque, en 1947, le be-bop déferlait comme un vent de folie sur toute l’Amérique. […] Et pendant que j’étais assis à écouter ce chant de la nuit que le bop est devenu pour nous tous, je pensais à tous mes amis qui, d’un bout à l’autre du pays, étaient tous vraiment dans la même arrière-cour, aussi délirant et frénétique. »5

On le constate ici, Kerouac porte la voix de toute une génération à travers Sur la route. Cette volonté s’intègre au cœur de son œuvre. En grande partie autobiographique, les personnages du roman sont inspirés de personnes réelles. Les principaux — Sal Paradise et Dean Moriarty — sont ainsi les alter ego fictifs de Jack Kerouac et Neal Cassady (une autre figure importante de la Beat Generation).

Cette quête de rythme, mélangée à la narration au « je » et au caractère autobiographique du récit, permet à Jack Kerouac de développer dans son roman une prose très novatrice, qui marquera par la suite l’ensemble de son œuvre. Comme l’explique bien Richard Gray dans A History of American Literature6, cela fait en sorte que l’enchaînement des évènements, dans Sur la route, prend la forme d’un flot, plus que d’une trame narrative fixe. C’est l’expérience du narrateur que le lecteur est invité à partager. L’écriture de Kerouac nous convie dans son intimité, à suivre ses pensées, son regard, ses désirs — une façon de faire que l’auteur disait inspirée par Louis-Ferdinand Céline7 et que l’on retrouve dans l’ensemble de son œuvre par la suite.

The Dharma Bums: la quête spirituelle Beat

Aux États-Unis, lorsqu’il est question de Jack Kerouac, on cite volontiers un deuxième titre comme faisant partie de ses romans les plus marquants. Sorti en 1958, The Dharma Bums, dont le titre a malencontreusement été traduit par Les clochards célestes en français, est le 4e roman paru de l’auteur, bien qu’il ait été écrit plusieurs années après Sur la route. Dans la francophonie, cette œuvre majeure tend à rester dans l’ombre de Sur la route, peut-être à cause de l’importance qu’elle accorde à la spiritualité, plus particulièrement au bouddhisme, un thème pourtant cher à de nombreux auteurs associés à la Beat Generation, comme le souligne Kerouac dans Sur les origines d’une génération8.

On insiste en général sur la quête de liberté que porte l’œuvre de Kerouac, sur le rejet des normes, plus particulièrement de la société de consommation, dont elle est porteuse. Mais cette volonté d’émancipation individuelle vient dans sa dimension la plus fondamentale avec une quête spirituelle. Dès les premières pages de The Dharma Bums, on retrouve ainsi les sujets chers à Sur la route: la bohème, le jazz, le vin. Le récit est toutefois porté par maintes références au bouddhisme zen, références qui viennent se cristalliser autour de Japhy Ryder, l’incarnation fictionnelle de Gary Snyder, un grand poète américain, peu traduit en français, qu’on associe généralement au mouvement littéraire de la San Francisco Renaissance.

Kerouac se fait dans ce roman, encore une fois, le porteur de la voix d’une génération. La fameuse soirée de poésie de la Sixth Gallery de San Francisco est ainsi mise en scène au passage. C’est lors de cette soirée où Allen Ginsberg a pour la première fois lu Howl en public. Elle a grandement contribué à faire connaitre auprès du grand public ces poètes emblématiques de l’époque que sont Ginsberg, bien sûr, mais aussi Gary Snyder, Philip Lamantia, Michael McClure et Philip Whalen.

L’intérêt pour les grands espaces déjà présent dans Sur la route, prend une autre tournure avec The Dharma Bums, alors que Kerouac, influencé en cela par Gary Snyder engage un rapprochement avec la nature sauvage qui se poursuivra dans Desolation Angels. Ce rapprochement s’inscrit, avec le bouddhisme, au sein de la quête spirituelle de l’auteur.

Suite à l’ascension d’une montagne de la Sierra Nevada en Californie, le narrateur s’exclame:

« Sur le lac apparurent des reflets rosés de vapeurs célestes, et j’ai dit: “Dieu, je t’aime” et j’ai regardé vers les ciel et j’étais sincère. “Je suis tombé en amour avec toi, Dieu. Prends soin de nous tous, d’une façon ou d’une autre.” »9

Il marque ainsi un grand tournant par rapport au cynisme face à la religion affichée dans les premières pages du roman, un virage qui s’effectue au contact de la nature sauvage.

Doctor Sax, Maggie Cassidy, Visions of Gerard: Kerouac, un auteur canadien-français?

Big Sur (1962) se termine sur le poème intitulé « Sea » où on peut lire:

« Parle, O, parle, mer, parle

Sea speak to me, speak

to me, your silver you light

[…] O — la vengeance

De la roche

Cossez

Ah »10

Un poème dédié à la mer où se mélange, comme par hasard, la langue anglaise dans laquelle écrit Kerouac, avec sa langue maternelle: le français, la langue de sa mère, Gabrielle-Ange Lévesque, native de Saint-Pacôme dans le Bas-Saint-Laurent. L’auteur, bien qu’ayant fait toute sa carrière en anglais, est né et a grandi dans la communauté francophone de Lowell au Massachusetts. Il n’a d’ailleurs appris l’anglais qu’à l’âge de six ans.

Il retrace son enfance dans trois romans: Doctor Sax (1959), Maggie Cassidy (1959), Visions of Gerard (1963). Dès la première page de Doctor Sax, on peut ainsi lire: « Eh, batêge, ya faite un grand sarman s’foi icitte11 ». On peut ainsi lire cette langue orale, francophone, dans un roman américain publié neuf ans avant les premières présentations des Belle-Sœurs en 1968, et le scandale qui s’en suivit, provoqué, justement… par l’usage de la langue orale de Montréal au théâtre.

L’œuvre de Kerouac est en effet parsemé de phrases écrites en joual de la Nouvelle-Angleterre. Malheureusement, le lecteur canadien francophone devra se tourner vers les versions anglaises de ses romans afin d’accéder à ces phrases, puisque celles-ci sont transposées en français de France dans les éditions couramment distribuées au Canada.

Cela est fort dommage, puisque Kerouac a écrit en joual longtemps avant que l’on ose s’aventurer sur ce terrain au Québec. Il a parlé français toute sa vie avec sa mère. Il a été interviewé à deux reprises (en 1959 et en 1967) – à une époque où on le lisait peu ici d’ailleurs. On peut donc difficilement nier l’attachement de l’auteur à ses racines canadiennes-françaises.

Les origines franco-américaines ont d’ailleurs profondément marqué le destin de l’œuvre de Kerouac au Québec. Jean-François Chassay relate d’ailleurs en détail, dans L’ambigüité américaine: le roman québécois face aux États-Unis (1995), la réception critique de l’auteur dans la Belle Province, ainsi que son impact sur la fiction12. Il critique sévèrement au passage les tentatives de récupération de Kerouac, souvent érigé en symbole du destin francophone en Amérique: une épopée continentale, qui mène ultimement à l’effacement de la langue française au profit de l’anglais.

Est-ce bien là le destin de Kerouac? Déjà, les thèmes évoqués ci-haut sont tout ce qu’il y a de plus américain: le jazz, la figure du rebelle, le mythe de l’Ouest, la Californie, lieu de tous les possibles, les grands espaces, l’émancipation individuelle, la quête spirituelle trouvant sa résolution au contact de la nature… Des transcendentalistes américains, au cinéma hollywoodien, en passant par la San Francisco Renaissance, la Beat Generation, Kerouac est habité par les États-Unis, en même temps qu’il habite intensément et profondément ce territoire.

Mais cela ne rejette pas pour autant l’importance de ses racines francophones: celles-ci s’agitent au second plan, dans sa relation avec sa mère, dans la présence de la langue de Molière dans son œuvre, dans Sartori à Paris, alors qu’il tente de retracer ses ancêtres français…

Gabriel Anctil, écrivain et scénariste québécois, est venu ouvrir un nouveau pan dans cette réflexion à la fin des années 2000 en publiant dans Le Devoir une série d’articles où il fait connaitre au Québec l’existence de textes de Kerouac écrits en français, dont une dizaine de pages d’une première version de Sur la route13.

Par la suite, Gabriel Anctil a poursuivi sur cette lancée en contribuant, avec Franco Nuovo et Jean-Philippe Pleau, à une magnifique baladodiffusion intitulée Sur les traces de Kerouac14, qui cherche à mettre en relief la complexité des rapports de l’homme et de l’œuvre à la francophonie nord-américaine.

Domaine public

La bonne nouvelle, c’est que l’œuvre originale de Kerouac, dans toute son étendue (romans, essais, poèmes et correspondance) et sa complexité, fera partie du domaine public, au Canada, dès le 1er janvier 2020. Et cela comprend bien entendu les romans précités:

- On the Road, New York: Viking, 1957.

- The Dharma Bums, New York: Penguin Books, 1976 [1958].

- Doctor Sax, New York: Grover Press, 1959.

- Big Sur, New York: Penguins Books, 1962.

Sources et références

- Gabriel Anctil, « Sur le chemin », Le Devoir, 4 septembre 2008.

- Gabriel Anctil, « Kerouac voulait écrire en français », Le Devoir, 5 septembre 2007.

- Jean-François Chassay, L’ambiguïté américaine: le roman québécois face aux Etats-Unis, Montréal, XYZ, 1995.

- John Clellon Holmes , « This Is The Beat Generation », The New York Times Magazine, 16 novembre, 1952.

- Richard Gray, A History of American Literature, Malden, Blackwell Publishing, 2004.

- Jack Kerouac, Wikipedia.

- Jack Kerouac, Sur la route, Paris, Édition Gallimard, coll. Folio plus, 2007 [1960, 1997].

- Jack Kerouac, Sur les origines d’une génération, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1998 [1993].

- Vidéo: Jack Kerouac: I’m Sick of Myself.I’m Not a Courageous Man. Entrevue réalisée avec Jack Kerouac à l’émission de télévision de Radio-Canada, Le Sel de la semaine (via YouTube).

- Vidéo: Jack Kerouac parle de Céline. Entrevue avec Jack Kerouac accordée à Pierre Nadeau, diffusée à Radio-Canada en 1959 (via YouTube).

- Sur les traces de Kerouac, Radio-Canada, 1er mai 2018.

Notes et liens complémentaires

- John Clellon Holmes, « This Is The Beat Generation », The New York Times Magazine, 16 novembre 1952.

- Extrait d’une entrevue réalisée avec Jack Kerouac à l’émission de télévision de Radio-Canada, Le Sel de la semaine (00:18 à 01:13). [visionner sur YouTube]

- Jack Kerouac, Sur les origines d’une génération, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1998, p. 15.

- Richard Gray, A History of American Literature, Malden, Blackwell Publishing, 2004, p. 554.

- Jack Kerouac, Sur la route, Paris, Édition Gallimard, coll. Folio plus, 2007 [1960, 1997], p. 25-26.

- Richard Gray, op. cit., p. 655.

- Jack Kerouac développe sur Céline et sur ses différentes influences littéraires dans cet extrait d’une entrevue accordée à Pierre Nadeau, diffusée à Radio-Canada en 1959, en ligne. Consulté le 18 décembre 2019.

- Jack Kerouac, Sur les origines d’une génération, op. cit., p. 15, p.49.

- Jack Kerouac, The Dharma Bums, New York, Penguin Books, 1976 [1958], p. 244. Ma traduction.

- Jack Kerouac, Big Sur, New York, Penguins Books, 1962, p. 221.

- Jack Kerouac, Doctor Sax, New York, Grover Press, 1959, p. 3.

- Jean-François Chassay, L’ambiguïté américaine: le roman québécois face aux Etats-Unis, Montréal, XYZ, 1995, p. 65 à 91.

- Gabriel Anctil, « Sur le chemin », Le Devoir, 4 septembre 2008. « Kerouac voulait écrire en français », Le Devoir, 5 septembre 2007.

- Sur les traces de Kerouac, Radio-Canada, 1er mai 2018.