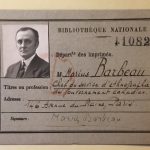

Lorsque j’ai décidé de m’occuper de rédiger la notule sur Marius Barbeau1, je savais déjà que je m’attaquais à un sujet difficile. Difficile parce que beaucoup a déjà été écrit sur son travail, ses recherches et, même, sur sa vie. Au départ, j’ai voulu explorer des aspects un peu moins documentés de sa carrière, comme tout le travail photographique qu’il a accompli, en documentant ses recherches ou l’influence que son parcours — celui de l’un des premiers anthropologues professionnels du Canada — a pu avoir sur la profession. Je me suis donc rendu aux Archives nationales afin d’explorer une partie de son Fonds d’archives2.

Sachez que la majorité des Fonds d’archives peuvent être consultés et qu’on y retrouve souvent de petits trésors tout en ayant une relation parfois intime avec le sujet du Fonds à travers des notes manuscrites, des journaux ou des correspondances. Il faut savoir aussi que la très grande partie du Fonds Marius Barbeau est conservée au Musée canadien de l’histoire3 (autrefois Musée canadien des civilisations) mais de nombreux documents très intéressants se trouvent entre les mains de BAnQ. J’ai donc réussi à en apprendre un peu plus sur l’homme et sa carrière.

Une histoire en images

J’ai ainsi eu le bonheur de consulter de très nombreuses photographies relatant la jeunesse de Barbeau, ses grands-parents, la maison familiale à Sainte-Marie-de-Beauce où ses parents, cultivateurs et éleveurs de chevaux, l’ont élevé. J’ai aussi appris que Charles et Virginie, ses parents, jouaient du violon et du piano et que le petit Marius a été très jeune en contact avec les chansons et les danses folkloriques. J’ai également vu des photos d’un jeune Marius Barbeau, alors aux études à Oxford, puis à la Sorbonne.

En plus des photographies, j’ai eu la liberté de consulter de nombreux documents et échanges avec des centres de recherche ou organismes d’un peu partout dans le monde témoignant de la portée et de l’importance du travail qu’effectuait Barbeau.

Un patrimoine sonore

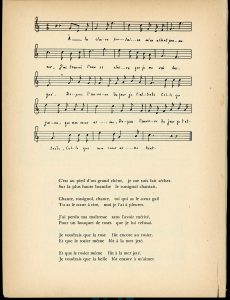

Malheureusement, je n’ai pas eu l’occasion d’entendre les enregistrements originaux de Barbeau puisque la plupart d’entre eux sont préservés à l’Université Laval ainsi qu’au Musée canadien de l’histoire. Comme il y a environ 3 800 enregistrements sur rouleaux de cire effectués par Barbeau, on ne peut passer à côté du fait qu’il s’agit certainement de la plus grande collection de chansons traditionnelles de la première moitié du 20e siècle. Grâce à des informateurs, comme le troubadour Louis L’Aveugle4, Barbeau pouvait enregistrer, transcrire les paroles et la musique et ainsi étudier un répertoire de chansons folkloriques aussi riche que varié.

Par exemple, Barbeau recense 35 différentes versions de la chanson qui fut considérée comme étant l’hymne national de la Nouvelle-France par plusieurs, À la claire Fontaine.

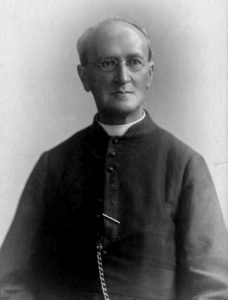

Anecdote intéressante apprise grâce à la lecture des archives de Barbeau: la chanson À la claire fontaine est un élément déclencheur de sa carrière centrée sur le folklore. Alors qu’il est jeune étudiant au collège des Frères des Écoles chrétiennes de Sainte-Marie de Beauce, il est amené à chanter cette chanson sur scène lors d’une soirée. C’est la première fois qu’il chante devant public et lorsqu’il sort de scène, il croise l’abbé Prosper Vincent5, un prêtre huron originaire de Lorette qui est présent ce soir là pour effectuer des danses traditionnelles huronnes et chanter des chansons. Barbeau relate cette soirée où il a été impressionné par les danses de l’abbé et la chanson Wenia, Weinia en disant: « cette soirée a ouvert la porte à tout ce qui allait arriver plus tard ».

De la Sorbonne aux Premières Nations

Alors qu’il vient d’arriver à Oxford pour étudier le droit (grâce à une bourse au mérite), Barbeau s’intéresse à l’anthropologie qu’il étudie d’abord avec le professeur Raynold Marrett, puis il quitte pour Paris où il s’inscrit à la Sorbonne. Il développe alors une amitié avec le professeur Marcel Mauss, considéré comme l’un des pères fondateurs de l’anthropologie française.

Recommandé par un professeur d’Oxford, Barbeau est embauché par le musée de la Commission géologique du Canada le 1er janvier 1911 et devient ainsi le deuxième anthropologue canadien. Son patron, Edward Sapir, lui propose d’étudier les Hurons de la région de Lorette, près de Québec. Équipé d’un phonographe Edison et de cylindres de cire vierges, Barbeau part à la recherche de l’abbé Prosper Vincent. Avec lui il fait ses premiers enregistrements, une soixantaine de chansons.

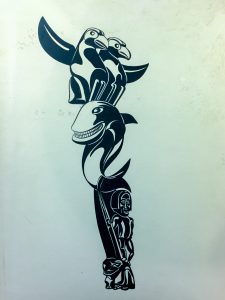

En début de carrière, Barbeau s’intéresse surtout aux premières nations. Il documentera des chansons et des contes Hurons-Wendat, Cayugas, Iroquois et surtout Tsimshians. Dès 1914, il s’intéresse aussi, suite à une invitation de sFranz Boas, aux contes folkloriques de Kamouraska, de la Beauce, de Lorette et de Charlevoix. Et il y enregistre des chansons traditionnelles. En une saison il enregistre plus de 500 chansons seulement dans la région de Charlevoix! À cette même époque, il collabore avec avec qui ils récolteront plusieurs milliers de chansons. À la fin de sa carrière, Barbeau aura récolté, tel le collectionneur qu’il est, plus de 13 000 textes dont au moins 400 contes, plus de 7 000 chansons, au moins 3 800 enregistrements sonores, des dizaines de dessins, des centaines de gravures et de photographies ainsi que de très nombreux objets, plusieurs provenant de premières nations et qui se sont retrouvés exposés dans certains musés ou conservés au Musée canadien de l’histoire.

Spoliation culturelle?

Comme j’ai une formation en anthropologie sociale et culturelle de l’Université Laval, j’ai cherché à mieux identifier la démarche de recherche de Barbeau auprès des premières nations. Son approche était classique et dans la lignée du travail des anthropologues du début du 20e siècle, à savoir observer son sujet et documenter autant que possible tout ce qui nous paraît intéressant comme observateur. Barbeau a ainsi documenté ses observations tant par l’écrit que par l’image et par le son, mais il a également récolté des objets et vêtements provenant des nations avec qui il était en contact. La question de la spoliation culturelle s’est donc posée.

Au fil de mes lectures, j’ai découvert Andrew Nurse, Directeur de la faculté d’études canadiennes et professeur associé à l’université Mount Allison. Lors de ses études, Nurse s’est intéressé au travail de Marius Barbeau et sa thèse de doctorat portait sur le travail de Barbeau (Tradition and Modernity: The Cultural Work of Marius Barbeau, 1997).

Vingt ans après le dépôt de sa thèse, ce professeur a réfléchi aux conséquences de la spoliation culturelle effectuée par Barbeau et ses pairs auprès des premières nations. Plutôt que de retranscrire l’essentiel de son constat, je vous invite à lire son essai (en trois parties) sur le site ActiveHistory.ca.

Domaine public

Toute l’œuvre de Marius Barbeau (textes, photographies, dessins, correspondances…) s’élèvera dans le domaine public canadien dès le 1er janvier 2020.

Alors qu’en est-il de son œuvre? Est-elle encore pertinente alors qu’elle devient disponible à tous pour être utilisée, remixée, diffusée?

Lors d’une entrevue sur les ondes de Radio-Canada diffusée en 1965, Barbeau, retraité depuis longtemps, s’inquiète du fait que les jeunes ne s’intéressent plus au folklore, mais plutôt à la radio, à la télévision et à d’autres divertissements. Il craint probablement, à ce moment, qu’un grand pan de l’histoire disparaisse tranquillement avec les plus vieux qui sont porteurs des contes et chansons traditionnelles. Ces « soirées canadiennes », si populaires jusqu’aux années 70, n’existent pratiquement plus aujourd’hui. Heureusement, le travail de Marius Barbeau permettra de faire revivre ce folklore à travers différents projets.

Une pensée pendant le temps des Fêtes

En cette période des fêtes qui débute, alors que plusieurs se rassembleront en famille et entonneront peut-être quelques chansons folkloriques tirées d’un livret de chanson Molson ou Laurentide, dites-vous qu’une grande partie du patrimoine folklorique canadien chanté — surtout francophone et autochtone — existe encore grâce au travail d’un certain Marius Barbeau. Santé! 🍾

Sources bibliographiques

- Marius Barbeau et Commission géologique du Canada (1915). Huron and Wyandot mythology : with an appendix containing earlier published records. Ottawa: Government Printing Bureau.

- Marius Barbeau, E. Sapir et U. Yale. Folk songs of French Canada. New Haven: Yale University Press, 1925.

- Marius Barbeau, Boulton et E. MacMillan. Jongleur songs of old Quebec. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1962.

- W. E. Taylor. Je suis un pionnier: par Marius Barbeau. Oracle, 43, 8. Musée national de l’Homme (Canada), 1982.

- Marius Barbeau, L. Riley et Musée national de l’homme (Canada), Service canadien d’ethnologie. Marius Barbeau’s photographic collection: the Nass River. Hull, QC: Canadian Museum of Civilization, 1988.

- R. Hamel, J. Hare & P. Wyczynski. Dictionnaire des auteurs de langue française en Amérique du Nord, p.59-62. Ottawa,: Fides, 1992.

[lire en ligne] - Jean-Pierre Pichette. Autour de l’œuvre de Marius Barbeau. Société québécoise d’ethnologie, Rabaska, Vol. 13, 2015. [lire en ligne]

- Marius Barbeau, gardien de mémoires. Radio-Canada, 26 février 2019. (incluant deux vidéos… et beaucoup trop de publicités!😒)

Notes et liens complémentaires

- Voir l’article « Marius Barbeau » dans l’encyclopédie libre Wikipédia.

- Détail du Fonds d’archives Marius Barbeau.

- Présentation du Fonds Marius Barbeau du Musée Canadien de l’histoire.

- Le 8 juillet dernier, Francois Beauregard a évoqué la rencontre entre Louis Simard, dit L’Aveugle, et Marius Barbeau à l’émission Ça me regarde (Saison 5, Épisode 42) diffusée sur AMI-télé. On peut y entendre un extrait d’un phonogramme enregistré sur un rouleau de cire par l’anthropologue. [visionner sur YouTube]

- Vidéo: En novembre 2015, la Mission Notre-Dame-de-Lorette à Wendake soulignait le 100e anniversaire du décès de Prosper Vincent, premier prêtre autochtone issu de la Nation Huronne-Wendat. [visionner sur YouTube]

Super intéressant! Les pistes que tu donnes à la fin, à propos de l’appropriation intellectuelle, sont passionnantes et j’ai l’impression qu’elles ont donné lieu à beaucoup de travaux universitaires. J’en ai parcouru deux autres qui valent la peine d’être signalées: