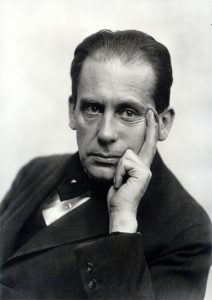

« Walter Gropius (18 mai 1883 à Berlin – 5 juillet 1969 à Boston, États-Unis) est un architecte, designer et urbaniste allemand, naturalisé américain en 1944. Il est le fondateur du Bauhaus, mouvement clé de l’art européen de l’entre-deux-guerres, qui jette les bases du style international. »1

« Walter Gropius (18 mai 1883 à Berlin – 5 juillet 1969 à Boston, États-Unis) est un architecte, designer et urbaniste allemand, naturalisé américain en 1944. Il est le fondateur du Bauhaus, mouvement clé de l’art européen de l’entre-deux-guerres, qui jette les bases du style international. »1

En 2018, plusieurs manifestations ont eu lieu pour célébrer les 100 ans de la fondation de cette École et de l’utopie incomparable qu’elle explorait: Le Bauhaus. En 2019, nous soulignons les 50 ans de la mort de Walter Gropius, son fondateur, et l’entrée de son œuvre dans le domaine public canadien.

Cinq choses à savoir au sujet de Walter Gropius

1. Un cadre conceptuel pour le design: rationalisation, fonctionnalisme et style international

Gropius participe au modernisme en multipliant les expérimentations qui visent à rationaliser l’architecture. Cette rationalisation de l’architecture est inspirée par le modèle industriel, le souci de la standardisation et de la production sérielle (chaînes de montage linéaire et trousses — ou kits — de construction flexible), l’usage de techniques constructives adaptées à ces principes et pratiques, ainsi que le recours à des nouveaux matériaux (béton, verre, acier)2.

-

- Exemple: La colonie Törten à Dessau, 1926-1927.

Le fonctionnalisme de Gropius tire sa source dans cette approche qui consiste à prioriser la rationalisation, comme méthodologie, sur les considérations esthétiques. L’architecture des bâtiments, en tant que forme, doit exprimer essentiellement la fonction et les usages3.

-

- Exemple: l’usine Fagus à Alfeld, 1911

- Exemple: l’usine modèle du Deutscher Werkbund à Cologne, 1914.

L’expression « style international » est apparue dans le catalogue de l’exposition Modern Architecture: International Exhibition qui s’est tenue du 10 février au 23 mars 1932 au MOMA à New York. Walter Gropius fait partie des architectes présentés dans le cadre de cet événement en compagnie notamment de Le Corbusier, Mies van der Rohe et Frank Lloyd Wright. C’est l’ouvrage de Philip Johnson et H.-R. Hitchcock paru dans la foulée de cette exposition sous le titre The International Style: Architecture since 1922 qui a scellé la fortune de ce terme et l’importance capitale du courant auquel il est associé.4

Selon l’historien Henry-Russell Hitchcock, cette référence proviendrait du tout premier ouvrage de Walter Gropius publié en 1925 et intitulé Internationale Architektur dans la collection des « Bauhausbücher »5. Ce style correspond à un effort de codification de l’architecture et une consolidation du mouvement moderniste sous l’influence des idées du Bauhaus. Il décrit principalement le langage des bâtiments fonctionnalistes des années 20 et 30: des formes rectilignes, des surfaces plates (notamment les toits), de la luminosité, souvent favorisée par des murs rideaux, et le rejet de l’ornementation. La grande narration du style international fait l’objet d’une relecture critique aujourd’hui6

Selon l’historien Henry-Russell Hitchcock, cette référence proviendrait du tout premier ouvrage de Walter Gropius publié en 1925 et intitulé Internationale Architektur dans la collection des « Bauhausbücher »5. Ce style correspond à un effort de codification de l’architecture et une consolidation du mouvement moderniste sous l’influence des idées du Bauhaus. Il décrit principalement le langage des bâtiments fonctionnalistes des années 20 et 30: des formes rectilignes, des surfaces plates (notamment les toits), de la luminosité, souvent favorisée par des murs rideaux, et le rejet de l’ornementation. La grande narration du style international fait l’objet d’une relecture critique aujourd’hui6

-

- Exemple: Le Pan Am Building de New York (1963).

2. Une pédagogie pour/par le design: Le Bauhaus

Le Bauhaus est abordé comme un style ou un courant artistique, mais il est d’abord et avant une école fondée en 1919, à Weimar, autour d’une vision élaborée par Walter Gropius. Durant les 14 années de son existence, l’École accueillit un aréopage hétéroclite de créateurs et créatrices aux vues parfois très éloignées les unes des autres — Johannes Itten, László Moholy-Nagy, Anni Albers et Josef Albers, Paul Klee, Marianne Brandt, Florence Henri, Theodore Lux Feininger, etc. Du choc des rencontres et de cette vision naîtra un projet pédagogique global, une école de pensée qui survécut à la fermeture de l’établissement en 1933 sous la pression du régime totalitaire en place.

Le projet reposait sur un objectif de décloisonnement des disciplines artistiques que concrétisait la fusion de l’enseignement des Beaux-Arts et celui des arts décoratifs (représenté par l’École des arts appliqués d’Henry Van de Velde)7. Cette intégration des arts et de l’artisanat, Walter Gropius l’affirme dans le Manifeste du Bauhaus (1919):

« Architectes, sculpteurs, peintres, nous devons tous revenir à l’artisanat ! Car l’art n’est pas une “profession”. Il n’existe aucune différence essentielle entre l’artiste et l’artisan [… ] Créons donc une nouvelle guilde d’artisans sans les distinctions de classe qui élèvent un barrière arrogante et orgueilleuse entre l’artisan et l’artiste! »8

Le Bauhaus propose un homme nouveau9, une autre manière d’habiter le monde et d’exister par le biais d’un espace de vie et d’apprentissage en communauté:

« Le Bauhaus est un lieu physique où maîtres, apprentis et compagnons vivent ensemble, et où la transmission du savoir se fait autant dans les ateliers ou les salles de classe qu’au quotidien…La pratique artistique est permanente. »10

La liberté, la critique du matérialisme et la transformation sociale sont au cœur de cette utopie:

« Le Bauhaus surmonte ces apparentes contradictions car c’est avant tout l’esprit de l’école qui importe, esprit de liberté, d’invention, de création et de transmission, que les 250 étudiants ainsi que les artistes, architectes et designers qui l’ont fréquenté ont ensuite transmis tout au long du XXe siècle. Le Bauhaus est une utopie qui, pour faciliter l’émergence d’une nouvelle société, a repensé les conditions matérielles d’existence. Si cet esprit se prête particulièrement bien à l’Allemagne des années 1920, il est universel et permet de rassembler architectes, peintres, céramistes, orfèvres, etc., vers un but unique : la construction d’un nouvel environnement de vie. Bauhaus vient de bauen, construire, et de Haus, maison. Il s’agit de construire, certes des bâtiments, mais surtout un environnement total permettant d’améliorer les conditions de vie de chacun. Proposer, à bas prix, des objets fonctionnels et esthétiques, des bâtiments équipés jusqu’au moindre détail, en faisant travailler main dans la main artistes, artisans et industriels, est l’ambition collective de l’école »11.

Le fondement théorique du Bauhaus repose sur le manifeste rédigé par Gropius12 et publié en 1919.

3. La collaboration comme clé de voûte des projets

À l’École, l’approche pédagogique repose largement sur une conception collaborative des projets. Même après son départ aux États-Unis en 1937, au moment où il devient directeur du département d’architecture à l’Université Harvard et qu’il fonde une nouvelle agence d’architectes, il revendique toujours cette approche. The Architects Collaborative (TAC) rassemble un groupe de sept architectes (Benjamin Thompson, John C. Harkness, Sarah P. Harkness, Norman C. Fletcher, Jean B. Fletcher, Robert S. McMillan, et Louis A. McMillen) qui travaillent ensemble et qui assument également un certain anonymat13.

4. Une œuvre architecturale et auctoriale comme héritage

Selon quelques auteurs, c’est l’héritage théorique, davantage que le legs architectural, qui fait la véritable richesse de l’œuvre de Gropius14. À sa mort, Ise Gropius, sa seconde épouse15, s’est chargée d’assurer la préservation du fonds documentaire de son mari. Une partie de cette collection est archivée à la Houghton Library de l’Université Harvard. D’autres archives sont accessibles au musée du Bauhaus-Archiv, à Berlin. Certaines de ces œuvres figurent désormais sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO16.

5. Une récente controverse

Non seulement assiste-t-on à une relecture critique des retombées et des visées hégémonistes du style international, mais des publications récentes mettent à jour la complaisance de certains des principaux protagonistes du Bauhaus — dont Gropius — avec les régimes fascistes, que les historiens de l’époque ont sciemment omis17. On rapporte même des propos antisémites tenues par Gropius et son épouse Ise18.

Domaine public

Toute l’œuvre de Walter Gropius (plans, croquis, dessins, manifeste, textes, correspondance…) s’élèvera dans le domaine public canadien dès le 1er janvier 2019.

Le manifeste du Bauhaus : une nouvelle traduction19

Le but ultime de tous les arts visuels est la construction complète! Orner les bâtiments était autrefois la fonction la plus noble des beaux-arts; ceux-ci constituaient alors les composantes indispensables d’une grande architecture. Aujourd’hui, les arts sont isolés et ne pourront être sauvés que par l’effort conscient et la collaboration de tous les artisans. Architectes, peintres et sculpteurs doivent reconnaître cet enjeu et apprendre à saisir le caractère composite d’un bâtiment à la fois en tant qu’entité et dans ses différentes parties. C’est à cette condition seulement que leur travail sera imprégné de l’esprit architectonique qu’il a perdu en tant qu’« art de salon ».

Les anciennes écoles d’art n’ont pas réussi à réaliser cette unité; comment le pourraient-elles, puisque l’art ne peut pas être enseigné. Les arts doivent désormais converger vers l’atelier. Le monde du dessin et de la peinture doit devenir un monde de bâtisseurs. Quand les jeunes qui prennent plaisir à la création artistique entameront leur vie de travailleur, la figure de l’artiste improductif ne sera plus condamnée et associée à une forme déficiente de talent artistique mais, au contraire, leurs compétences seront désormais préservées par ces métiers où ils pourront atteindre l’excellence.

Architectes, sculpteurs, peintres, nous devons tous revenir à l’artisanat! Car l’art n’est pas une « profession ». Il n’existe aucune différence essentielle entre l’artiste et l’artisan. L’artiste est un artisan exalté. C’est par la grâce du ciel que, dans ses rares moments d’inspiration, et transcendant la conscience de sa volonté, son œuvre se fait art. Mais la compétence dans un métier est essentiel pour tout artiste. C’est là que réside la principale source de l’imagination créatrice.

Créons donc une nouvelle guilde d’artisans sans les distinctions de classe qui élèvent un barrière arrogante et orgueilleuse entre l’artisan et l’artiste! Ensemble, désirons, concevons et créons une nouvelle structure pour le futur en réunissant l’architecture et la sculpture et la peinture et que cette unité fasse s’élever un jour vers le ciel les mains d’un million de travailleurs comme le symbole cristallin d’une nouvelle foi.

Walter Gropius

Weimar, Avril, 1919

Sources bibliographiques

- Herbert Bayer. Bauhaus, 1919-1928. nEW yORK : MOMA, 1938.

- Éva Forgács. The Bauhaus Idea and Bauhaus Politics. Budapest : Central European University Press, 2012.

- Gilbert Lupfer et Paul Sigel. Gropius, 1883-1969 : Propagandist der neuen Form. Köln : Taschen, 2004.

- Hans M. Wingler. Bauhaus: Weimar, Dessau, Berlin, Chicago. Cambridge, Mass. : MIT Press, 1976.

Notes et liens complémentaires

- Voir l’article « Walter Gropius » dans l’encyclopédie libre Wikipédia.

- Atli Seelow. The Construction Kit and the Assembly Line — Walter Gropius’ Concepts for Rationalizing Architecture. DO – 10.20944/preprints201811.0059.v1. 2018.

- Reem Weda. Beautiful & useful: Bauhaus and Walter Gropius. Europeana Blog. 22 mai 2019.

- Henry-Russell Hitchcock et Philip Johnson. Le Style International. Marseille : Éditions Parenthèses, 2001.

- Henry-Russell Hitchcock. Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries, p. 487. Baltimore : Penguin Books, 1958.

- Mark Alan Hewitt. Was Modernism Really International? A New History Says No. Common Hedge, 14 novembre 2018.

- Herbert Bayer. Bauhaus, 1919-1928. [PDF, 42 Mo]. New York : MOMA, 1938.

- Walter Gropius. Bauhaus Manifesto and Program. Avril 1919 (traduction: M. D. Martel, 2019). [lire en ligne]

- Alain Findeli. « La tradition du Bauhaus peut-elle nous instruire aujourd’hui? », in G. Hickey (dir.), Common Ground: Contemporary Craft, Architecture and the Decorative Arts, Canadian Museum of Civilization, p. 29-44. Hull, Québec : Canadian Museum of Civilization, 1999.

- Laurence Monier. Vivre au Bauhaus: créer, enseigner, transmettre. Catalogue de l’exposition « L’Esprit du Bauhaus ». Paris : Musée des arts décoratifs, 2017.

- Laurence Monier (op. cit.)

- op. cit. (voir note 8).

- Michael Kubo. Architecture Incorporated: Authorship, Anonymity, and Collaboration in Postwar Modernism. [Mémoire]. Cambridge, Mass. : MIT (Dep. of Architecture), 2018.

- H.F. Koeper. Walter Gropius. Encyclopedia Britannica, 9 décembre 2019.

- qui était aussi l’archiviste, l’interprète de son mari et la promotrice de son œuvre (voir Katy Kelleher, The Forgotten Story of “Mrs. Bauhaus”, Artsy.net, 7 septembre 2018).

- Cités du modernisme de Berlin. Convention du patrimoine mondial (UNESCO).

- Xavier de Jarcy. Ces artistes du Bauhaus qui ont flirté (ou pire) avec les nazis, Télérama, 16 novembre 2016 — Benjamin Ivry. A Bauhausful of Antisemites. Forward, 10 novembre 2009.

- Rebecca Watson. Growing up in the Bauhaus (section « Henry Isaacs »). Financial Times, 5 avril 2019.

- Walter Gropius. Bauhaus Manifesto and Program (1919). Traduit par Marie D. Martel le 13 décembre 2019.

Illustration

- Walter Gropius. Photographe: Carl Heinrich Louis Held (1851-1927). Domaine public. Source: Wikimedia Commons.

- Le MetLife Building (anciennement: Pan Am Building) vu du 101, Park Avenue (New York). Auteur: Postdlf. Licence: CC-BY 3.0. Source: Wikimedia Commons.

- Siegfried Tschierschky/ K. Grohmann. Walter Gropius (1955). Buste érigé dans le hall d'entrée du bâtiment principal de l'Université Bauhaus de Weimar. Photo: Hans Weingartz. Licence: CC-BY 2.0. Source: Wikimedia Commons.