Nous soulignons cette année le cinquième anniversaire du Calendrier de l’avent du domaine public 📚 Édition québécoise en célébrant cinq figures de femmes dont les œuvres appartenaient déjà au domaine public canadien avant le démarrage du projet. Joséphine Marchand, née en 1861 et décédée en mars 1925, est la seconde d’entre elles.

Au tournant du 19e siècle, Joséphine Marchand est une personnalité canadienne et une figure littéraire de premier plan. Elle mène une carrière de journaliste comme chroniqueuse et conférencière prisée. Elle est l’autrice de quelques œuvres publiées ⏤ principalement dramaturgiques. Associée au courant libéral sur l’échiquier politique, son engagement, à la fois par le biais de diverses formes de prise de parole et par les positions progressistes qu’elle défend, lui assure une place notable dans l’histoire du féminisme québécois.

Au tournant du 19e siècle, Joséphine Marchand est une personnalité canadienne et une figure littéraire de premier plan. Elle mène une carrière de journaliste comme chroniqueuse et conférencière prisée. Elle est l’autrice de quelques œuvres publiées ⏤ principalement dramaturgiques. Associée au courant libéral sur l’échiquier politique, son engagement, à la fois par le biais de diverses formes de prise de parole et par les positions progressistes qu’elle défend, lui assure une place notable dans l’histoire du féminisme québécois.

Je voudrais profiter de l’occasion que nous offre cette célébration de l’œuvre de Joséphine Marchand pour proposer quelques ajustements concernant sa biographie et son rôle en tant que réformatrice dans l’histoire de l’éducation et de la lecture publique au Québec.

Notes biographiques

Joséphine-Hersélie-Henriette Marchand1 naît à Saint-Jean-sur-Richelieu le 5 décembre 1861. Elle est la fille de Félix-Gabriel Marchand, premier ministre de la province de Québec de 1897 à 1900, et de Hersélie Turgeon2. Elle occupe le quatrième rang dans cette famille de sept enfants3.

En 1886, en la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste de cette ville, elle épouse Raoul Dandurand, politicien libéral, sénateur de 1898 à 1942 et qui a participé à la fondation de la Société des Nations4. Le couple habite Montréal sur la rue Crescent, puis sur la rue Sherbrooke. Une fille, Gabrielle Dandurand, naît de cette union. Après une longue maladie qui l’amène à réduire ses activités dès 1907, Joséphine Marchand meurt le 2 mars 1925 à Montréal. Elle repose au cimetière Notre-Dame-des-Neiges5.

Éducation et parcours intellectuel

Le contexte familial dans lequel Joséphine Marchand évolue est privilégié et propice au développement de son intérêt et de ses capacités littéraires. Dans son journal, elle souligne à cet égard l’influence de sa mère ⏤ qui a étudié au couvent de Saint-Roch, à Québec6. En puisant dans la bibliothèque familiale, elle peut fréquenter une diversité d’auteurs canadiens et français telles que Benjamin Sulte, Joseph Marmette, Arthur Buies, Faucher de Saint-Maurice, Alphonse de Lamartine, Victor Hugo, Guy de Maupassant, etc. Son père n’est pas seulement notaire de formation et politicien; il est aussi un écrivain de renom qui a fondé, en 1860, un journal doté d’une orientation libérale: le Franco-Canadien ⏤ qui existe encore aujourd’hui sous le nom de Le Canada français.

Joséphine Marchand étudie chez les Dames de la Congrégation de Notre-Dame qui sont établies dans sa ville natale7. Dès son adolescence, elle s’adonne au « journalisme publique » (comme elle désigne elle-même cette activité) et écrira toute sa vie des articles dans des journaux et des revues notamment le Franco-Canadien, la Patrie et l’Opinion publique, le Monde illustré (1898–1900), le Journal de Françoise (1902–1909) et La Revue moderne (1920–1921)8.

Joséphine Marchand étudie chez les Dames de la Congrégation de Notre-Dame qui sont établies dans sa ville natale7. Dès son adolescence, elle s’adonne au « journalisme publique » (comme elle désigne elle-même cette activité) et écrira toute sa vie des articles dans des journaux et des revues notamment le Franco-Canadien, la Patrie et l’Opinion publique, le Monde illustré (1898–1900), le Journal de Françoise (1902–1909) et La Revue moderne (1920–1921)8.

Elle devient éditrice en 1893 en mettant sur pied la première revue québécoise destiné aux femmes, Le Coin du feu9, un mensuel qui sera publié jusqu’en décembre 1896 avec certains contributrices et contributeurs réputé(e)s: Félicité Angers, Marie Gérin-Lajoie Lacoste, Jules Simon, Paul Bourget10. Dans le Dictionnaire biographique du Canada, la nature de ses écrits, à titre de rédactrice, et ceux de quelques uns de ses pseudonymes (Mme Dandurand, Marie Vieuxtemps, Météore) y sont exposées:

« une chronique régulière qui paraît en tête du magazine sous son nom de femme mariée, Mme Dandurand; les “Travers sociaux”, chroniques signées Marie Vieuxtemps et consacrées à décortiquer les travers de la société bourgeoise; et les articles de Météore, où elle traite de la littérature et de la langue française. Cette tribune lui permet d’aborder ses sujets de prédilection, dont la littérature, les rapports au sein de la famille, le féminisme, l’éveil intellectuel des femmes et la politique. En décembre 1893, par exemple, la rédactrice publie l’opinion de quelques personnes, notamment de sa mère, de Félicité Angers, de Joseph-Israël Tarte et d’Arthur Buies, à propos du droit de vote des femmes. Des rubriques consacrées à la cuisine, la mode, l’hygiène et la santé, des textes destinés aux enfants, des poèmes et des illustrations font aussi partie de la trentaine de pages que compte chaque numéro. »11

En tant qu’autrice, on lui connaît sept œuvres publiées: Contes de Noël (sous le pseudonyme de Josette et préfacé par Fréchette, 1889), Ce que pensent les fleurs (1895), Rancune (1896), La Carte postale (1896), Nos travers (qui rassemble certains de ses articles et conférences, 1901), Les Victimes de l’idéal (non daté) sans compter le journal intime qu’elle rédige à partir du 18 juillet 1979 à l’âge de 17 ans:

« Je prends ce soir, une subite résolution: celle de tenir un journal, miroir de mes impressions. »

Elle poursuit l’écriture de son journal jusqu’en 1900. Ce texte offre en effet un miroir remarquable sur son autrice, mais aussi sur la bourgeoise québécoise et la classe politique dominante du 19e siècle. Raoul Dandurand n’aura accès à ce journal qu’au lendemain de sa mort; il sera publié en 2000 aux Éditions de la Pleine Lune12. Avec Félicité Angers (alias Laure Conan), Joséphine Marchand est une des rares actrices de l’écosystème littéraire québécois de cette époque13.

Engagement social et féminisme

L’éducation et le développement social constituent le moteur de son action publique. Elle s’implique dans le milieu associatif notamment au Conseil national des femmes du Canada. Dans le cadre de cette fonction, elle prononce de nombreuses conférences sur les droits des femmes. Elle est déléguée du Canada à Paris et invitée, aux côtés de Robertine Barry, à représenter les Canadiennes lors de l’Exposition universelle à l’été de 190014. Elle participe à la fondation en 1902 de la section féminine de l’Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal et à celle du premier collège classique de filles au Québec (1908), l’École d’enseignement supérieur pour les filles, fondée par mère Sainte-Anne-Marie de la Congrégation Notre-Dame de Montréal15. Elle prête son soutien à la Croix-Rouge et au Don patriotique en temps de guerre16. Le gouvernement français lui décerne en 1898 le titre d’« officier d’académie » pour sa contribution à la défense de la culture française en Amérique17.

L’éducation et le développement social constituent le moteur de son action publique. Elle s’implique dans le milieu associatif notamment au Conseil national des femmes du Canada. Dans le cadre de cette fonction, elle prononce de nombreuses conférences sur les droits des femmes. Elle est déléguée du Canada à Paris et invitée, aux côtés de Robertine Barry, à représenter les Canadiennes lors de l’Exposition universelle à l’été de 190014. Elle participe à la fondation en 1902 de la section féminine de l’Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal et à celle du premier collège classique de filles au Québec (1908), l’École d’enseignement supérieur pour les filles, fondée par mère Sainte-Anne-Marie de la Congrégation Notre-Dame de Montréal15. Elle prête son soutien à la Croix-Rouge et au Don patriotique en temps de guerre16. Le gouvernement français lui décerne en 1898 le titre d’« officier d’académie » pour sa contribution à la défense de la culture française en Amérique17.

Comme le souligne Edmond Robillard dans la notice biographique qui ouvre le Journal intime, on doit aussi à Joséphine Marchand l’Œuvre des livres gratuits, qui aurait démarré en 1892 et « qui distribua des milliers de livres aux institutrices du Québec ne possédant pas de bibliothèques. »18

Une appréciation plus juste de l’Œuvre des livres gratuits

Dans un premier, je voudrais revenir sur certains extraits du journal de Joséphine Marchand qui abordent cet engagement particulier: l’Œuvre des livres gratuits19. Ses biographes insistent le plus souvent sur sa carrière littéraire et tendent à présenter l’Œuvre des livres gratuits comme une activité relativement périphérique. Or, la lecture de son journal suggère une appréciation différente et plus significative de l’importance de cette Œuvre dans son projet de vie et même dans l’histoire sociale du Québec.

L’Œuvre des livres gratuits est également mentionnée dans le Dictionnaire biographique du Canada qui constitue l’une des principales sources biographiques sur Joséphine Marchand ⏤ mais on y indique la date de 1898, plutôt que 1892, pour la fondation de celle-ci20. C’est probablement moins une erreur qu’une imprécision, si l’on se fie à Edmond Robillard. En effet, bien que la principale intéressée réfère à cette activité pour la première fois en 1898 dans son journal, cet expert précise bien qu’elle a entrepris ces activités en 1892 dans une note. Le fait est que le journal de Joséphine Marchand ait été interrompu entre le 17 août 1889 et le 13 décembre 1895, une période de près de six ans au cours duquel l’Œuvre des livres gratuits aurait été instituée et développée sans le recours au journal pour en témoigner.

Quoiqu’il en soit, c’est dans le numéro de janvier 1896 du Coin du feu que l’éditrice aurait évoqué publiquement, pour la première fois, ce projet21. Et c’est bien en date du 10 janvier 1898 qu’elle réfère pour la première fois à L’œuvre des livres gratuits, décrivant ainsi ses activités de distribution de livres chez « les pauvres »:

« Il est assez singulier, en dépit de ma paresse innée, que je me sente mal à l’aise et agitée quand je ne fais rien d’utile. C’est pour me tranquilliser vis-à-vis de moi-même que j’entreprends, après-demain, la distribution des livres aux pauvres. J’ai besoin de me fixer des échéances pour me forcer à marcher; et de mettre en branle des machines, qui me poussent. Je dois m’avouer que je vaux mieux pour l’inspiration que pour l’exécution. »

Edmond Robillard précise également dans une note qu’elle fait venir les livres de France pour ensuite les distribuer gratuitement dans les écoles et les milieux défavorisés du Québec22. Il s’agit d’une véritable « entreprise », comme elle la désigne elle-même, qui suppose la mise en place d’un réseau de distribution et de relations outremer, en plus d’une organisation qui assure ensuite l’expédition des livres à l’échelle du territoire québécois:

« 12 avril 1898: J’ai lieu de me féliciter tout particulièrement de la venue de M. Doumic à Montréal, puisqu’il a pris connaissance de l’Œuvre des livres gratuits à laquelle j’ai eu le bonheur de l’intéresser. De toutes les personnes qui l’ont reçu, Mme Alfred Thibaudeau est la seule qui m’ait invitée à rencontrer le visiteur français. C’est là que j’ai pu placer, à propos, un mot sur mon entreprise. Il vint, le lendemain, à notre bureau, assister à l’une de nos distributions et nous promit alors un cordial appui en France. »

Quelques semaines plus tard, elle revient sur le sujet de l’Œuvre et notamment de la correspondance qu’elle entretient avec les abonnés, sur lesquels l’organisation du système repose. Une initiative dont les bienfaits, suggère-t-elle, a l’heur de satisfaire, par procuration, les inclinations charitables de sa mère:

« 29 avril 1898, Vendredi ⏤ … Il y a une ressource chez maman qu’on n’aurait pas chez une personne moins intelligente; qu’on lui mette un beau livre dans les mains, et la voilà parfaitement heureuse! En ce moment elle lit, avec un goût passionné, Les Femmes célèbres de Sainte-Beuve. Entre-temps, elle prend connaissance de ma correspondance avec mes abonnés de l’Œuvre des livres gratuits, et cela achève de l’enchanter. Le spectacle de l’activité des autres a toujours été, pour elle, une jouissance. Il faut à son âme apostolique, et à son caractère inquiet mais paresseux, la sensation qu’il se fait quelque chose autour d’elle. »

Un peu plus tard au cours du printemps, elle décrit dans son journal la consolidation de son entreprise, notamment grâce à l’appui qu’elle réussit à obtenir de la part du gouvernement pour le transport des ouvrages, de même qu’au soutien qui se confirme du côté de ses collaborateurs français. On notera que certains passages suggèrent qu’elle se charge en personne de la distribution physique des livres. Elle précise, en outre, dans l’entrée qui suit, qu’elle fait de cet engagement « sa seule occupation », ce qui établit assez explicitement l’importance de l’Œuvre dans son action publique, du moins à cette période de sa vie:

« 12 mai 1898. Jeudi. – Un petit bout de Journal, aujourd’hui, puisque je suis dans « mes écritures ». Toute la matinée, j’ai correspondu avec des gens de France pour leur annoncer le privilège que je viens d’obtenir du gouvernement fédéral: le transport gratuit de tous les livres et journaux qu’on nous enverra de France.

Nous sommes vraiment arrivés, Raoul et moi, à un joli degré de puissance, pour le bien public. Rien ne m’est refusé de ce que je demande, soit aux journaux, soit au Gouvernement, soit aux hommes publics. Il est vrai que je ne demande rien pour nous, et pas d’argent. Je veux profiter de ce bon moment pour établir solidement l’Œuvre des livres gratuits si utile et si bienfaisante, surtout au point de vue intellectuel.

M. Tarte m’a écrit qu’il avait eu une longue conférence avec René Doumic au sujet des envois de France. Maintenant, M. Jusserand, avec lequel M. Kleczhowski m’a mise en relation, m’assure aussi de son dévouement. J’en fais ma seule occupation, espérant que l’assiduité de mon travail suppléera à l’habileté qui me manque. »

On constate que de nombreux alliés sont sollicités pour assurer le succès de son réseau de distribution: Jean Jules Jusserand est un écrivain et un diplomate, ambassadeur à Washington entre 1902 et 1920, puis Alfred Kleczkowski, consul général à Québec entre 1894 et 190623. Le rôle de ce dernier est important dans la suite de sa trajectoire24. En effet, quelques semaines plus tard, Joséphine Marchand reçoit, et l’on comprend à la lecture de ces pages (dans un extrait plus long que ce qui est partagé ici) que son entreprise de l’Œuvre des livres gratuits est vraisemblablement la cause principale de cet honneur qui lui est fait:

« 31 mai 1898. Mardi. – Un honneur ne vient jamais sans d’autres. Me voilà décorée des palmes académiques par le Gouvernement français, pour les services que j’ai l’intention de rendre à l’influence française et à la cause de la conservation de notre langue dans ce pays. Cela m’encourage à redoubler d’efforts pour le succès de l’Œuvre des livres gratuits. Je suis, paraît-il, la première femme canadienne qui ait obtenu l’honneur d’être décorée. C’est M. Kleczhowski, qui s’est toujours dit notre fervent ami – mais si platonique et de si loin, que je doutais de la profondeur de cette amitié – qui a spontanément fait les démarches nécessaires pour m’obtenir le ruban violet. »

Certains extraits nous informent en outre de la portée géographique de l’Œuvre et aussi des relations, dans certains cas très étroites, qu’elle noue avec les institutrices avec qui elle correspond:

« J’ai une cliente des Livres gratuits, une institutrice d’un village du Nord, avec qui notre œuvre m’avait mise en rapport, et qui est rendue à la Maternité. » (21 octobre 1898).

Dans un passage du 19 novembre 1898, elle évoque la satisfaction que lui procure son existence « heureuse et paisible » qui n’est assombrie que par le souci causé par la lourdeur des tâches qui sont rattachées à l’Œuvre. Cet extrait montre encore une fois la place prépondérante que cette initiative joue dans sa vie. Elle fait également référence au soutien de Raoul Dandurand, son époux, dans ses affaires:

« Une seule inquiétude me hante ou plutôt une grosse préoccupation: c’est l’Œuvre des livres gratuits, dont l’administration est l’affaire d’une vie d’efforts constants et intelligents. La besogne, je le crains, est au- dessus de mes facultés; et la responsabilité de la conduite d’une pareille machine, que j’ai eu l’imprudence de mettre en branle, est troublante. Cependant, je ne me laisse pas trop troubler. J’ai foi qu’en travaillant ferme et avec le dévouement de mes associés (qui, je l’espère, ne se lassera pas) ainsi qu’avec le puissant concours que je reçois du ministre des Travaux publics et des amis considérables que j’ai en France, les choses iront bien. Ce qui me manque, c’est quelqu’un qui partagerait avec moi le travail intellectuel, l’organisation. Je crois que je ne suis pas un mauvais instrument, mais je n’ai pas la bosse de la direction. Heureusement que Raoul l’a et qu’il m’aide quelquefois de ses lumières. »

Enfin, le lundi 10 avril 1899, elle annonce qu’elle s’apprête à mettre un terme à l’écriture de son journal, mais pas à son engagement dans l’Œuvre qui contribue, pour une part qui apparaît non négligeable, à cette surcharge:

« Autant y renoncer, je pense. Je n’ai plus le temps de faire mon journal. Le surcroît d’occupations qu’apporte l’Œuvre des livres gratuits, dans ma vie déjà assez remplie, m’enlève tout loisir. Quoique les difficultés de cette entreprise ne diminuent pas, je suis moins nerveuse et inquiète au sujet des responsabilités qu’elle entraîne. Je fais ce que je peux, je travaille, je paie de ma personne; je fais le plus gros, qui est de commencer l’ouvrage des comités, et j’espère qu’un bon jour cela continuera d’aller en vertu de la vitesse acquise. L’œuvre se développe tous les jours, et ses résultats sont consolants. »

C’est la dernière entrée au sujet de l’Œuvre dans ce journal qu’elle cessera d’écrire quelques mois plus tard. Celui-ci se conclut sur une note d’espoir et la conviction que cette action a donné des résultats qui lui donne satisfaction.

Une appréciation plus juste de l’Œuvre des livres gratuits dans l’histoire de la lecture publique au Québec

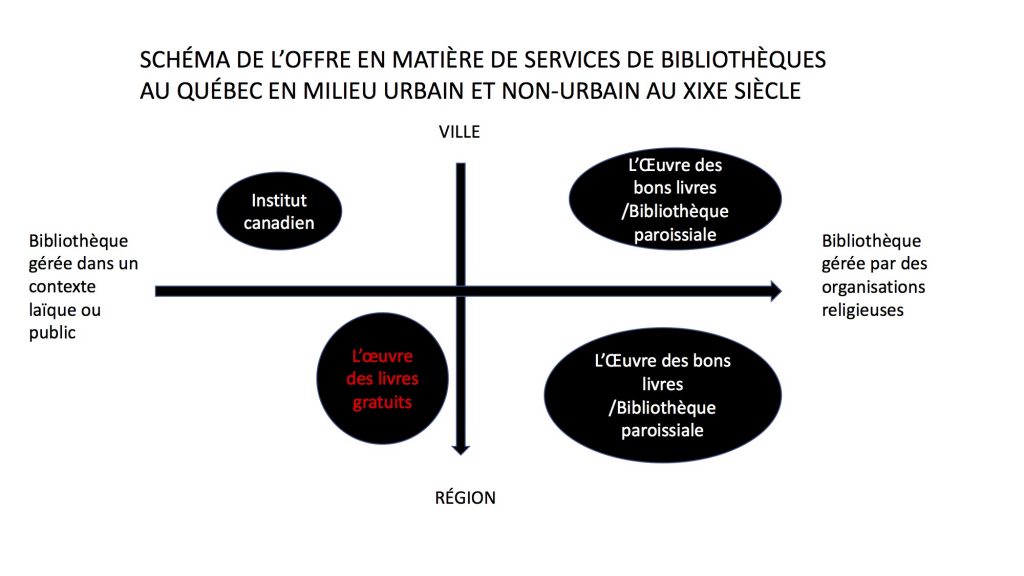

Si l’importance de cette initiative n’a pas été bien pesée dans la biographie de Joséphine Marchand, c’est également vrai en ce qui concerne la narration portant sur la lecture publique au Québec. Dans les livres d’histoire sur les bibliothèques scolaires et publiques québécoises, l’Œuvre des livres gratuits est passé sous silence ou encore elle occupe un rôle marginal. Joséphine Marchand souhaitait manifestement que cette action contribue à l’éducation de ses concitoyens et concitoyennes dans le contexte où son propre père menait une âpre bataille avec le clergé, pour la réforme de la loi sur l’instruction publique.

Or, si ses efforts n’ont pas permis d’atteindre le résultat espéré, ils ont indéniablement contribué à faire exister une alternative libérale, non religieuse, pour la lecture publique au Québec, dès la fin du 19e siècle, en dehors du modèle de la bibliothèque paroissiale et de l’Œuvre des bons livres25 (1844), soutenue par les Sulpiciens, qui apparaît comme son précurseur et son concurrent.

Les Instituts canadiens ont aussi joué ce rôle d’une alternative progressiste, mais ils étaient principalement situés dans les grandes villes, et ils s’avéraient moins accessibles pour les publics féminins, scolaires et régionaux. L’œuvre est une organisation dont le déploiement s’est étendu en dehors des milieux urbains, de manière unique et originale, comme le schéma suivant l’esquisse sommairement:

Une appréciation plus juste de la contribution de Joséphine Marchand dans l’histoire des femmes et du développement des bibliothèques scolaires et publiques au Québec

Comme le souligne France Parent dans le compte-rendu qu’elle fait du Journal au moment de sa publication en 2000: « Si Joséphine Marchand nous est familière comme femme de lettres, nous connaissons très peu son rôle politique sur la scène canadienne et internationale et, en particulier, dans le mouvement des femmes au Québec. »26 Or, j’ajouterais à cette affirmation que le rôle de cette dernière dans l’histoire de l’éducation et de la lecture publique au Québec est peut-être, au même titre, méconnu.

Dans un troisième temps, je voudrais suggérer que l’on aborde Joséphine Marchand comme une figure majeure dans cette histoire sociale qui s’intéresse plus particulièrement au rôle que les femmes ont joué dans le développement de l’éducation et de la lecture publique au Québec. Avant Éva Circé-Côté et, d’une certaine façon, lui ouvrant le chemin en terme de matrilinéage, Joséphine Marchand peut certainement être elle aussi reconnue comme une précurseure dans le développement des bibliothèques scolaires et publiques au Québec.

Domaine public

L’œuvre de Joséphine Marchand est dans le domaine public depuis 1975. Nous ajouterons sous peu, dans notre section Publications une version numérisée en format EPUB de son journal intime.

L’œuvre de Joséphine Marchand est dans le domaine public depuis 1975. Nous ajouterons sous peu, dans notre section Publications une version numérisée en format EPUB de son journal intime.

D’autres œuvres sont disponibles sur Wikisource:

- Contes de Noël (1889)

- Ce que pensent les fleurs (1895)

- La Carte postale (1896)

- Rancune (1896)

- Nos travers (1901)

Bibliographie

- Georges Bellerive, Brèves Apologies de nos auteurs féminins (Québec, 1920).

- Canadian men and women of the time (Morgan; 1912).

- Raoul Dandurand, les Mémoires du sénateur Raoul Dandurand (1861–1942) Marcel Hamelin, édit. (Québec, 1967).

- La Directrice [Robertine Barry], « Madame la présidente du Sénat », le Journal de Françoise (Montréal), 3 (1904–1905): 611.

- Sylvain Forêt, « Bibliographie; littérature canadienne », le Canada artistique, 1, n° 1 (prospectus, déc. 1889): 8s.

- Lionel Fortin, Félix-Gabriel Marchand (Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, 1979).

- Françoise [Robertine Barry], « les Femmes canadiennes dans la littérature », dans les Femmes du Canada: leur vie et leurs œuvres, 209–215.

- Hamel et al., DALFAN, 361s.

- Madeleine [A.-M.] Gleason-Huguenin, Portraits de femmes ([Montréal], 1938), 98s.

- Yolande Pinard, « les Débuts du mouvement des femmes à Montréal, 1893–1902 », dans Travailleuses et Féministes: les femmes dans la société québécoise, sous la dir. de Marie Lavigne et Yolande Pinard (Montréal, 1983), 177–198.

- Diane Thibeault, « Premières Brèches dans l’idéologie des deux sphères: Joséphine Marchand-Dandurand et Robertine Barry, deux journalistes montréalaises de la fin du XIXe siècle » (mémoire de M.A., Université d’Ottawa, 1981).

- F. Parent. Compte rendu de [Joséphine Marchand: Journal intime 1879-1900]. Recherches féministes, (2001), 14 (2), 175–179.

- Line Gosselin, « MARCHAND, JOSÉPHINE (Dandurand) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15, Université Laval/University of Toronto, 2003–.

Notes et liens complémentaires

- Joséphine Marchand, dans cet article bien incomplet de Wikipedia.

- Line Gosselin. « MARCHAND, JOSÉPHINE (Dandurand) ». Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15. Université Laval/University of Toronto, 2003.

- Edmond Robillard. « Notes ». Dans Journal intime 1879-1900 par Joséphine Marchand (p. 243). Montréal: Les Éditions de la Pleine Lune, 2000.

- Line Gosselin. op. cit.

- Line Gosselin. op. cit.

- Line Gosselin. op. cit.

- Line Gosselin. op. cit. Il s’agit probablement du pensionnat de Saint-Jean (hypothèse à vérifier).

- Line Gosselin. op. cit.

- Parution du premier numéro de la revue « Le Coin du feu ». BAnQ numérique. [lire en ligne]

- Line Gosselin. op. cit.

- Line Gosselin. op. cit.

- Joséphine Marchand. Journal intime 1879-1900. Montréal: Les Éditions de la Pleine Lune, 2000.

- Line Gosselin. op. cit.

- Edmond Robillard. « Notice biographique », op. cit. (p. 11).

- Line Gosselin. op. cit.

- Edmond Robillard. « Notes », op. cit. (p. 273).

- Edmond Robillard. « Notice biographique », op. cit. (p. 11).

- Edmond Robillard. « Notice biographique », op. cit. (p. 11).

- Tous les extraits sont tirés de: Joséphine Marchand. op. cit.

- Line Gosselin. op. cit.

- Sophie Montreuil. « L’Oeuvre des livres gratuits dans l’histoire de la lecture publique au Québec (1898-1908) ». Documentation et bibliothèques, Volume 49, n°3, Juillet–Septembre 2003, p. 129–135. [lire en ligne]

- Edmond Robillard. « Notes », op. cit. (p. 273).

- Edmond Robillard. « Notes », op. cit. (p. 272).

- Alfred Kleczkowski noua des liens culturels important au Québec, où « il était apprécié pour son tact et sa culture ». L’Université Laval lui décernera d’ailleurs en 1900 un doctorat ès lettres, honoris causa. Sources: Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française.; Université Laval (PDF, 816 Ko, p. 14).

- Voir le Catalogue de la Bibliothèque de l’Œuvre des bons livres, érigée à Montréal sur BAnQ numérique.

- F. Parent. Compte rendu de Joséphine Marchand: Journal intime 1879-1900. Recherches féministes, Volume 14, n°2, 2001, p. 179. [lire en ligne]

Illustration

- Auteur.e inconnu.e. Joséphine Marchand (Madame Raoul Dandurand) c. 1880. Domaine public (via Wikimedia Commons).

- Auteur.e et dates inconnu.e.s. Mme R. Dandurand.Le Monde illustré, Vol. 17, n° 869 (29 décembre 1900), p. 562. Domaine public (via BAnQ numérique).

- Auteur.e inconnu.e. Joséphine Marchand et Raoul Dandurand. Domaine public. Source: Madame aura son magazine. Gazette des femmes.ca, 1er décembre 2006.

- Marie D. Martel (licence: CC-BY). Schéma de l’Œuvre des livres gratuits. Montréal, décembre 2019.

- J.E. Livernois Photo. Joséphine Marchand. Québec, c. 1880. Domaine public (via BAnQ numérique.